Magazin

Biofilme in Wassersystemen: Entstehung, Probleme und Lösungen

Ein Biofilm besteht vereinfacht gesagt aus Mikroorganismen, wie Bakterien, Pilzen, Protozoen (Urtierchen) oder Algen, die in einer Schleimschicht eingebettet sind und der sich an einer Oberfläche ablagert.

Diese Lebensgemeinschaften von Mikroorganismen sind sehr gut an ihre Umgebung angepasst. Denn die in Biofilmen organisierten Mikroorganismen nutzen Stoffwechseleigenschaften der anderen Spezies oder deren Schutzmechanismen, um sich in Biofilmen zu vermehren.

Wie entsteht Biofilm?

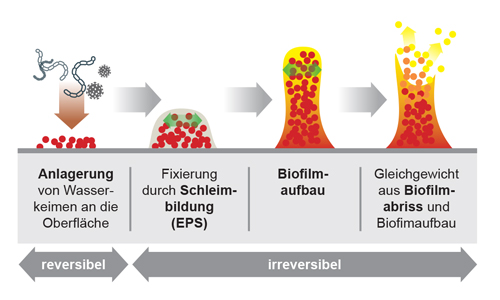

Einige Bakterienarten sind in der Lage, eine Schleimschicht (sogenannte extrazelluläre polymere Substanzen, EPS) zu bilden, mit der sie sich an Oberflächen heften. Diese Schicht bildet das Grundgerüst der Biofilme.

Das wachsende Gebilde erleichtert anderen Mikroorganismen schließlich die Ansiedelung. Dabei kommt es zur seitlichen Ausdehnung der Biofilme und zum Aufbau dreidimensionaler Gebilde aus mehreren Schichten – der Biofilm breitet sich aus.

Das Gebilde, eine sogenannte extrazelluläre Matrix, bietet u. a. Schutz vor chemischen und thermischen Desinfektionsmaßnahmen. Das macht es nahezu unmöglich, einen einmal gebildeten Biofilm vollständig zu entfernen.

In bestimmten Bereichen, wie z. B. Wasserleitungen, kann sich Biofilm bereits nach wenigen Tagen bilden, auch wenn das Wasser von einer hohen Qualität ist.

Wo bilden sich Biofilme?

Biofilme bilden sich z. B. auf Steinen in einem Bachbett, aber auch an der Innenseite von Wasserrohrleitungen – eine Tatsache, die bei der Trinkwasserhygiene eine große Rolle spielen kann.

Im menschlichen Körper finden sich Biofilme z. B. an Implantaten, was in der Regel mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen verbunden ist. Sie können jedoch auch nützliche Funktionen erfüllen, indem sie im Magen-Darm-Trakt die Ansiedelung von krankheitserregenden Keimen verhindern.

Deshalb können Biofilme problematisch sein

Obwohl es in der Natur Bereiche gibt, in denen Biofilme sehr nützlich sind, z. B. für Selbstreinigungsprozesse in Böden und Gewässern oder die Bindung von Kohlenstoffdioxid, stellen sie in anderen Bereichen ein großes Problem dar. Die für den Menschen Krankheiten verursachenden Mikroorganismen im Biofilm sind u. a. Legionellen-Bakterien oder Pseudomonaden (z. B. Pseudomonas aeruginosa). Letztere können beim Menschen verschiedenste Infektionen wie. Lungenentzündungen, Harnwegsinfektionen oder Wundinfektionen auslösen. Weitere Erreger, die man oft in Biofilmen findet, sind Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli oder Candida albicans.

Biofilm in der Trinkwasserinstallation

Eine geringe Fließgeschwindigkeit oder Totstränge in Trinkwasserinstallationen begünstigen die Bildung von Biofilm. Dies wiederum erleichtert es schadhaften Bakterien sich auszubreiten.

In den Wasserleitungssystemen lösen sich Teile – wenn die Schleimschicht eine bestimmte Dicke erreicht hat – durch die Kraft des fließenden Wassers ab und siedeln sich an anderen Stellen im Rohrleitungssystem wieder an. Über Wasserhähne, Duschköpfe und Siphons kann der Mensch mit diesen Bakterien in Berührung kommen.

Aber auch bei der sogenannten Schlussspülung beim Reinigungsprozess von medizinischen Geräten wie z. B. Endoskopen können Wasserkeime nach der Reinigung in die Geräte eingetragen werden.

Krankenhäuser greifen daher insbesondere bei immungeschwächten Patienten auf eine manuelle Filterung des Wassers mit Hilfe von Membran-Filtern zurück. Diese Sterilwasserfilter halten aufgrund ihrer Hohlfasermembrantechnologie alle wassergebundenen Keime zurück, so auch Legionellen (bspw. Legionella pneumophila) und Pseudomonaden.