Magazin

Trinkwasseraufbereitung: Verschiedene Arten der Filtration im Überblick

Unter Filtration versteht man die Reinigung von flüssigen oder gasförmigen Stoffen mittels verschiedener Filterverfahren. Eine Filtration ist ein mechanisches Trennverfahren und beruht ausschließlich auf einer physikalischen Basis. Begriffe wie Filtration, Filtern und Filtrierung werden in diesem Zusammenhang synonym verwendet. Für die Aufbereitung von Trinkwasser ist eine Filtration unerlässlich. Nur so kann ein zuverlässiger Schutz vor gesundheitsgefährdenden Keimen und Bakterien gewährleistet werden.

Aufbereitung von Trinkwasser: Wasserhygiene im Fokus

Durch Filtration können Hormone, Pestizide, Nitrat, Nitrit, Arzneimittelrückstände und eventuelle Schwermetalle aus dem Wasser entfernt werden. Die Auswahl eines bestimmten Filtrationsverfahrens hängt von der Qualität des Rohwassers ab sowie von den Anforderungen an das Endprodukt (Trinkwasser, Prozesswasser, Wasser für medizinische Zwecke).

Filter werden bei der Aufbereitung von Trinkwasser durch die Wasserversorger der Kommunen eingesetzt, welches gemäß den Bestimmungen der Trinkwasserverordnung entsprechend aufzubereiten ist. Auch immer mehr private Haushalte nutzen inzwischen aus Hygienegründen zusätzliche Wasserfilter.

Verschiedene Grundprinzipien der Wasserfiltration

Die Wasserfiltration ist ein zentraler Bestandteil der Trinkwasseraufbereitung und dient dazu, Verunreinigungen aus dem Wasser zu entfernen und es für den menschlichen Gebrauch sicher zu machen. Es gibt verschiedene Filtrationsprinzipien, die je nach Art der Verunreinigungen und dem gewünschten Reinheitsgrad des Wassers eingesetzt werden.

Die drei grundlegenden Filtrationsprinzipien sind:

- Oberflächenfiltration

- Tiefenfiltration

- Kuchenfiltration

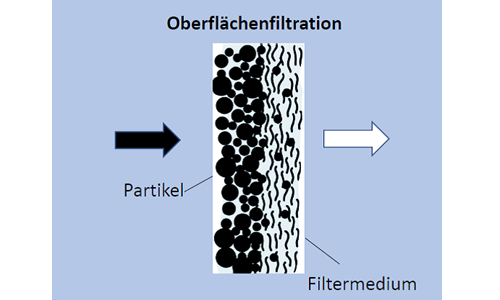

Oberflächenfiltration

Die Oberflächenfiltration wird in großen Filterbecken oder -tanks durchgeführt, die mit einem Filtermedium wie Sand, Kies oder Aktivkohle gefüllt sind. Hierbei werden die Partikel aufgrund ihrer Größe direkt an der Oberfläche des Mediums zurückgehalten, da ihr Durchmesser größer ist als die Porengröße des Filtermediums.

Diese Art der Filtration erfordert in der Regel nur eine geringe Tiefenschicht des Filtermediums und kann auch mit sehr dünnen Membranen durchgeführt werden. Membranfilter, die eine Porengröße von nur 0,2 μm aufweisen, werden vor allem für die Sterilfiltration im medizinischen Bereich genutzt, um einen zuverlässigen Schutz vor wasserassoziierten Keimen, wie Legionellen oder Pseudomonaden zu bieten. Tuchfilter finden beispielsweise Anwendung in Kläranlagen.

Beispiele: Membranfilter, Filterkerzen, Mikrosiebe, Tuchfilter

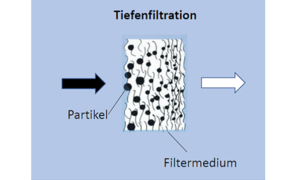

Tiefenfiltration

Während des Filtrationsprozesses durchströmt das Wasser das Filtermedium. Die größeren Partikel werden in den oberen Schichten und die kleineren Partikel in den tieferen Schichten zurückgehalten. Hierbei ist der Partikeldurchmesser kleiner als der Porendurchmesser, sodass die Partikel in die Poren eindringen und innerhalb des Filtermediums festgehalten werden.

Für die Tiefenfiltration wird eine Filterschicht aus geschütteten körnigen Materialien mit einer beträchtlichen Tiefe, typischerweise 1-2 Meter benötigt, um die Partikel effektiv aus der wässrigen Phase abzutrennen. Diese Methode eignet sich besonders für Anwendungen mit hoher Schmutzbelastung, bei denen oberflächliche Filtermethoden wie Membranfilter aufgrund ihrer begrenzten Lebensdauer nicht ausreichend sind.

Durch diese Art der Filtration wird eine hohe Reinigungsleistung erzielt, da sehr feine Partikel entfernt werden können.

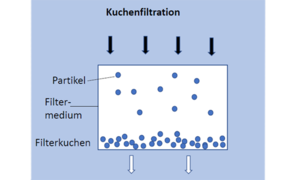

Kuchenfiltration

Die Kuchenfiltration vereint Elemente der Oberflächen- und Tiefenfiltration. Die zurückgehaltenen Partikel bilden einen Filterkuchens auf dem Filtermittel aus. Dieser Filterkuchen, dessen Dicke und Dichte je nach Anwendung und Partikelart variieren kann, trägt zur Partikelabtrennung bei oder bildet die eigentliche filtrierende Schicht. Er erhöht den Widerstand gegen den Wasserfluss und führt somit zu einem Anstieg des Drucks im Filtersystem.

Für die Durchführung der Kuchenfiltration sind ein Filtermittel, das die Flüssigkeit passieren lässt und den Feststoff zurückhält, sowie eine Druckdifferenz erforderlich. Das Filtermittel kann sowohl flächig (wie textile und Drahtgewebe, Papier oder Pappe) als auch schichtförmig (wie Sandschichten oder Sinterschichten) sein.

Die Methode findet Anwendung in verschiedenen Bereichen, beispielsweise in Abwasseranlagen, wo sie zur effektiven Trennung von Feststoffen aus dem Wasser beiträgt.

Spezielle Filtrationsverfahren

Neben den herkömmlichen Filtrationsmethoden gibt es spezielle Filtrationsverfahren, die aufgrund ihrer einzigartigen Eigenschaften und Mechanismen für bestimmte Anwendungen besonders geeignet sind. Zwei dieser speziellen Filtrationsmethoden sind die Membranfiltration und die Aktivkohlefiltration. Beide Verfahren haben sich in verschiedenen Bereichen bewährt und bieten effiziente Lösungen für die Entfernung von Verunreinigungen auf mikroskopischer Ebene. In den folgenden Abschnitten werden diese beiden Filtrationsmethoden genauer vorgestellt und ihre Anwendungsgebiete, Vorteile und Funktionsweisen erläutert.

Membranfiltration

Bei der Methode der Membranfiltration wird das Wasser durch eine dünne, feinporige Wand (die Membran) filtriert, die je nach Beschaffenheit der Membran auch kleinste Partikel wie Viren oder Bakterien zurückhalten kann. Bei solchen speziellen Filtern spricht man von Sterilfiltration. Ein Großteil der Membranfilter wird aus polymeren Werkstoffen, sprich Kunststoffen hergestellt. In einigen Bereichen werden auch keramische Membranen oder Metall-Membranen eingesetzt.

Man unterscheidet zwischen verschiedenen Membranprozessen, wie Mikrofiltration (MF), Ultrafiltration (UF), Nanofiltration (NF) und Umkehrosmose (RO). Die ersten beiden Verfahren kann man als mechanisch wirkende Feinsiebe bezeichnen. Sie bestehen aus künstlich hergestellten Membranen mit einem fest definierten Porendurchmesser. Wichtig für die Funktion der Membran ist, dass die Poren in Richtung Reinwasser größer werden. Bei der Nanofiltration und Umkehrosmose werden dichte, diffusionsoffene, (atmungsaktive) Membrane eingesetzt.

Das Prinzip der Umkehrosmose wurde erstmals in den 1950er Jahren bei der Entsalzung von Seewasser entdeckt. Es ist ein bewährtes Verfahren, um z. B. aus Seewasser nahezu 100% reines Trinkwasser zu generieren. In diesem Verfahren wird Wasser durch eine synthetische, semipermeable (halbdurchlässige) Membran gepresst, die nur in eine Richtung und nur für Wassermoleküle durchlässig ist.

Es gibt verschiedenen Membrangeometrien wie Flächen-Membran, Hohlfaser-Membran, Monokanäle, Multikanalelemente, Scheiben sowie Taschen-Membranen. Zur Sicherstellung der Wasserhygiene im medizinischen Bereich werden vor allem Hohlfaser-Membranen verwendet, die als endständige Filter zum Einsatz kommen.

Aktivkohlefiltration

Die Aktivkohlefiltration basiert im Wesentlichen auf dem Prinzip der Adsorption. Es werden Schadstoffe wie Staub oder Schwermetalle mit Hilfe von aktivkohlehaltigen Filtern aus Flüssigkeiten oder Gasen entfernt. In der Trinkwasseraufbereitung werden Aktivkohlefilter zur adsorptiven Rückhaltung von organischen Substanzen und Geruchs- und Geschmacksstoffen eingesetzt – oder auch um Medikamentenrückstände aus dem Wasser zu filtern.

Aufgrund der Adsorptionstechnik ist Aktivkohle nur endlich aufnahmefähig, wodurch nach der Beladung ein Austausch bzw. eine Regeneration erforderlich wird. Wird eine Aktivkohle nicht rechtzeitig gewechselt bzw. regeneriert, erfolgt eine Überladung und es kann vorkommen, dass das Filtrat eine höhere Anzahl an unerwünschten Inhaltsstoffen enthält als dass Rohwasser. Weiterhin reagiert der Kohlenstoff auch als ein Reduktionsmittel und ist für die Entfernung von Oxidationsmitteln wie Ozon und Chlor aus Abluft oder Brauch- und Abwasser geeignet. Aktivkohlefilter werden z. B. auch mit einem Membran-Kern angeboten, so dass hier die Vorteile von beiden Filtern kombiniert werden können.

Weitere chemische & biologische Verfahren

Darüber hinaus gibt es verschiedene chemische und biologische Verfahren zur Wasseraufbereitung, wie z. B. Desinfektion oder biochemische Oxidation. Die verschiedenen Verfahren haben alle ihre Berechtigung. Bei der Auswahl kommt es auf die konkret vorliegenden Inhaltsstoffe im zu reinigenden Wasser und die gewünschte Endqualität des Wassers an.

Abbildungen modifiziert nach Förster B, Caesar T: Luftfiltration. In: Reinraumtechnik. Springer 2012