Journal

Qu’est-ce qu’un biofilm ?

Les biofilms sont des microorganismes présents sur des surfaces très répandues dans la nature, et surtout aux interfaces entre les phases solides et liquides. La plupart des micro-organismes sur terre (99 %) vivent dans des biofilms.1 Ils se fixent dans une couche de mucus qui se dépose sur les surfaces comme un revêtement. Ces communautés de bactéries, champignons, protozoaires ou algues sont parfaitement adaptées à leur environnement et plus résistantes aux conditions environnementales que les cellules planctoniques évoluant librement, notamment en raison de la complexité du biofilm, d’une plus grande densité cellulaire, de la structure cellulaire physiologique et de l'expression génique différentielle dans les biofilms. Les entérovirus peuvent également coloniser les biofilms. Les interactions précises existant entre les virus et les biofilms sont actuellement à l’étude en tenant compte de paramètres physico-chimiques et biologiques.²

Les microorganismes organisés en biofilms exploitent les propriétés métaboliques des autres espèces ou leurs mécanismes de protection pour se multiplier dans les biofilms. Les biofilms se forment sur les pierres d’un lit de ruisseau, mais également à l’intérieur de conduites d’eau, ce qui influe sensiblement sur l’hygiène de l’eau potable. Dans le corps humain, les biofilms se forment, par exemple, sur les implants, où ils sont généralement synonymes de problèmes de santé. Mais ils peuvent aussi remplir une fonction utile, comme c’est le cas dans le tube digestif où ils empêchent la prolifération de germes pathogènes.

Comment un biofilm se forme-t-il ?

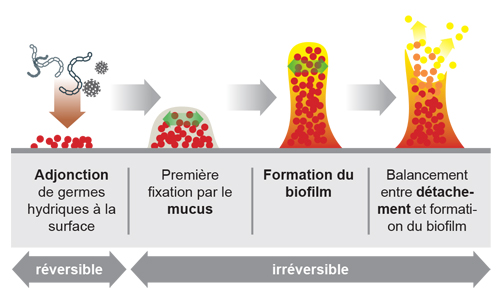

Un environnement humide offre aux microorganismes des conditions idéales à leur propagation. Certains types de bactéries sont capables de former une couche de mucus (substances polymériques extracellulaires, SPE) qui leur permet de se fixer sur les surfaces. Cette couche constitue la matrice et la structure des biofilms. Les SPE se composent principalement de polysaccharides, d’une grande variété de protéines, de lipides, de phospholipides, de glycoprotéines, de glycolipides, souvent d’un ADN extracellulaire (e-ADN), de lipopolysaccharides (LPS) et de jusqu’à 97 % d'eau. La matrice en croissance facilite la colonisation par d'autres microorganismes. Cela conduit à une expansion latérale des biofilms et à la constitution de plusieurs couches de structures tridimensionnelles. Cette communauté assure la survie des organismes. La matrice extracellulaire offre entre autres une protection physique contre les attaques extérieures. Dans certains environnements comme les conduites d’eau, un biofilm peut se former en quelques jours seulement, même si l’eau est de très bonne qualité.

Quels sont les effets d’un biofilm ?

Bien que les biofilms aient un rôle important à jouer dans certains milieux naturels, par exemple dans les processus d’autoépuration des sols et des eaux ou dans la fixation du dioxyde de carbone, ils constituent un problème majeur dans d’autres domaines. Les microorganismes pathogènes pour l’homme sont, entre autres, les légionelles et les pseudomonas (Pseudomonas aeruginosa par exemple). Ce dernier peut causer chez l'homme diverses infections telles que les pneumonies, les infections des voies urinaires et des plaies. Les autres agents pathogènes que l'on trouve couramment dans les biofilms sont Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli et Candida albicans.

L’homme entre en contact avec ces bactéries pathogènes par les robinets, les pommes de douche et les siphons. Au moment du rinçage final d’un processus de nettoyage de dispositifs médicaux tels que les endoscopes, les germes hydriques peuvent s’introduire dans les appareils après leur nettoyage.

Si un biofilm s'est établi, il est quasi impossible de l'éliminer complètement. Plus de 45 % de toutes les infections contractées en milieu hospitalier sont dues à des dispositifs médicaux contaminés par des biofilms.

Les conduites d’eau contaminées constituent un risque sanitaire

Un débit insuffisant ou un bras mort dans un réseau favorisent la formation d’un biofilm. Lorsque la couche de mucus présente dans les systèmes d'alimentation en eau atteint une certaine épaisseur, de petites particules se détachent et se dissipent, entraînées par le courant, pour venir se déposer à un autre endroit du système de conduites ou entrer directement en contact avec l'utilisateur à un point d'eau.

Une fois formé, il est quasiment impossible d'éliminer complètement un biofilm, car il protège les micro-organismes qu'il abrite contre les mesures de désinfection chimiques et thermiques.

Les hôpitaux recourent donc à la filtration manuelle de l'eau à l'aide de filtres à membrane, en particulier pour les patients immunodéprimés. En raison de leur technologie de membrane à fibres creuses, ces filtres à eau de grade stérile retiennent tous les germes d'origine hydrique, notamment les légionelles (Legionella pneumophila par ex.) et les pseudomonas.

1 Costerton et al. 1987

2 www.nrw-futurewater.de/index.php/projekt3.html

3 Bixler & Bhushan, 2012